Revue de presse féministe & internationale du 28 avril au 5 mai

5 mai, 2023

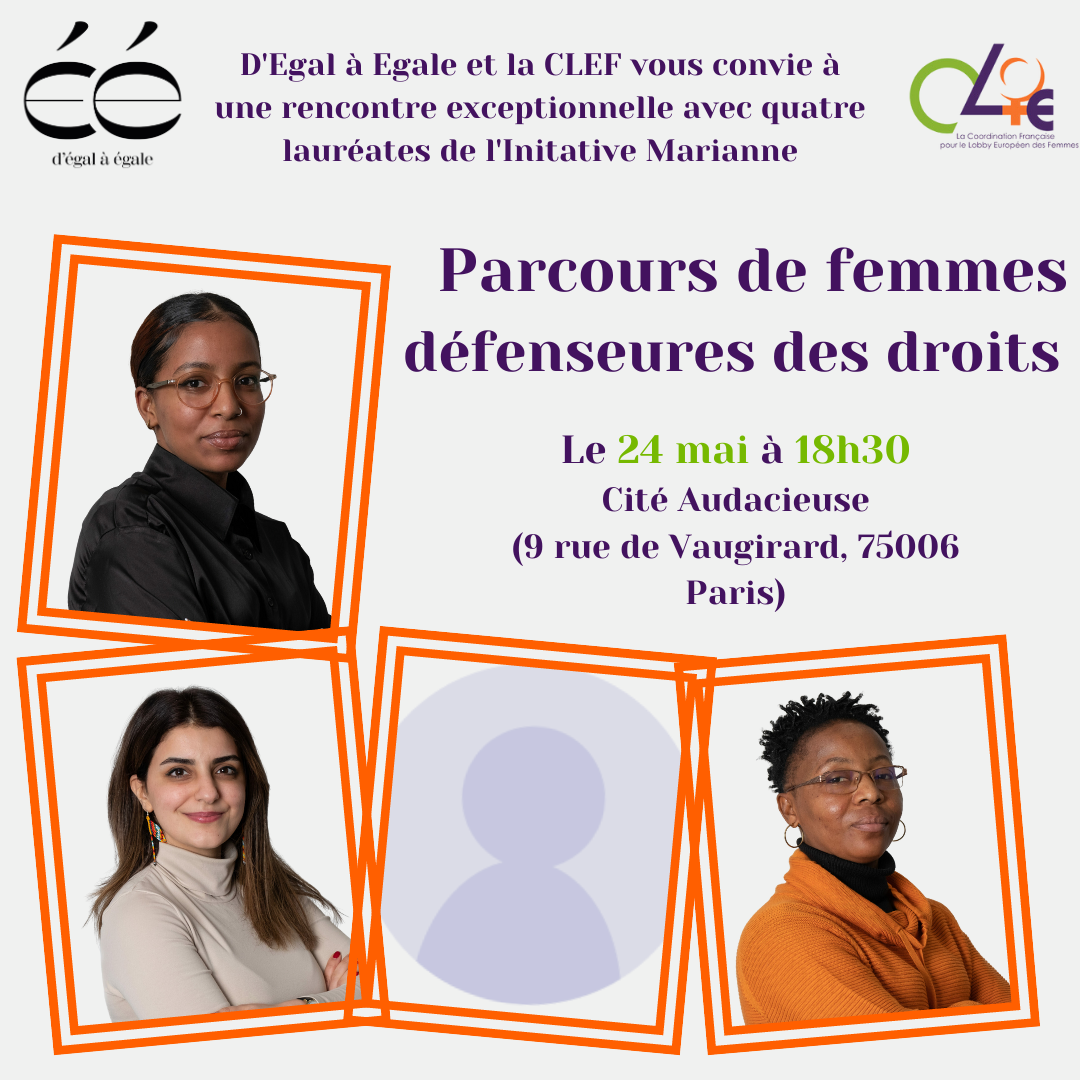

Mardi de la CLEF #25 : « Parcours de femmes défenseures des droits »

17 mai, 2023Revue de presse féministe & internationale du 5 au 12 mai

ETATS UNIS

Trump reconnu coupable d’agression sexuelle

L’ancien Président et prochain candidat à la présidentiel Donald Trump a été reconnu coupable d’agression sexuelle et de diffamation au civil, par un tribunal de Manhattan ce mardi 9 mai.

Elizabeth Jean Carroll, journaliste et autrice américaine, l’a accusé de viol en 1997 dans les cabines d’essayages dans grand magasin de New York. Le chef d’accusation retenu n’a pas été celui du viol mais celui de l’agression sexuelle. Il a également été reconnu coupable de diffamation sur la personne de E. Jean Caroll. Etant donné qu’il s’agissait d’une poursuite au civil et non pas au pénal, l’ancien Président n’a pas été condamné à purger sa peine en prison mais à reverser près de 5 millions de dollars à la victime. E. Jean Carroll a révélé avoir été violée par Donald Trump dans son livre intitulé “Why Do We Need Men For ? A Modest Proposal” (2019). En 2022, l’Etat de New York a fait le Adult Survival Act, qui permet d’allonger le délai de prescription pour les cas de violences sexuelles. Grâce à cette loi et dans la mouvance du mouvement MeToo, les accusations d’E. Jean Carroll ont été traitées devant une cour de justice.

Trump n’a assisté à aucune séance du procès, son avocat a fait savoir qu’il allait faire appel. Il a simplement posté, sur son réseau social Truth (créé après avoir été banni de Twitter) : “Je n’ai absolument pas la moindre idée de qui est cette femme. Le verdict est une honte, une chasse aux sorcières qui se perpétue !”. Un procès qui met en lumière un ensemble de phrases et procédés violents et sexistes. A titre d’exemple, l’avocat de Trump a demandé à la E. Jean Carroll “si il vous a violé, pourquoi n’avez vous pas crié ?”, poussant la victime à se justifier et à dire “je ne suis pas une crieuse”.

Une douzaine de femmes ont accusé Donald Trump de violences sexuelles ou sexistes, mais c’est la première fois qu’une accusation est discutée dans l’enceinte d’un tribunal. Au-delà des accusations pour violences sexuelles et sexistes, l’ancien Président et candidat à la primaire des Républicains fait face à de nombreux chefs d’accusation. Un certain nombre d’élu·es démocrates ont dénoncé le choix de CNN d’offrir une émission de 90 minutes qui ont marquées le retour de Trump : 90 minutes de propos sexistes, de remise en question de l’Etat de droit, qui font craindre les 4 prochaines années des Etats-Unis s’il venait à être réélu.

New York Times, « Donald Trump Sexually Abused and Defamed E. Jean Carroll, Jury finds », 9 mai 2023.

FRANCE

Projet de loi pour protéger les mineur·es des sites porno

Mercredi 10 mai, le projet de loi sur la “sécurité de l’espace numérique” a été présenté au conseil des Ministres. il a été porté par la ministre de la transition numérique Jean-Noël Barrot, avec pour objectif notable de protéger les jeunes et les mineur·es des contenus pornographiques.

Une des mesures phares de ce projet de loi est de donner davantage de pouvoirs à l’ARCOM (Autorité de Régulation de la Communication Audiovisuelle et Numérique). Ce dernier pourra ordonner le blocage de sites pornographiques dont la vérification de l’âge n’est pas dûment appliquée, ou de décider de leur déréférencement sur les moteurs de recherche. Ainsi, il ne sera pas du ressort d’un juge mais d’une autorité administrative pour faire appliquer la loi existante.

Selon Laurence Rossignol, sénatrice de l’Oise, internet est devenu un “espace de délinquance planétaire, c’est une jungle dans laquelle il est très difficile de faire respecter la loi”. Pour rappel, Laurence Rossignol est co-rapporteure du rapport sénatorial “Pornographie: L’enfer du décor” qui met en lumière les violences dans la pornographie, et les risques d’une exposition des jeunes aux contenus pornographiques.

La solution de vérification envisagée par le gouvernement est celle du “double anonymat” : il sera nécessaire de passer par un “un tiers de confiance” qui ne connaîtra pas le motif de la vérification de l’âge. Le site pornographique, qui recevra le feu vert de ce tiers de confiance, n’aura aucune information (nom, âge, contact) du·de la visiteur·se. Le “tiers de confiance” pourrait être la banque du·de la visiteur·se, ou son fournisseur d’énergie ou de téléphonie.

L’ARCOM possède déjà un pouvoir similaire. Depuis la loi du 30 juillet 2022, elle est censée s’assurer que les sites pronographiques vérifient l’âge des visiteur·ses. En décembre 2021, elle a mis en demeure 5 sites pornographiques (dont le géant Pornhub) pour infraction à cette exigence de vérification. Une décision de justice est attendue le 7 juillet prochain.

Le Point, « Pornographie et mineurs: ce que prévoit le texte sur la « sécurité de l’espace numérique », 10 mai 2023.

Numerama, « Sites pornos : C’est quoi le double anonymat pour contrôler l’âge des internautes ? », 23 février 2023.

Numerama, « Sites pornos interdits aux mineurs : bientôt une application pour contrôler l’âge », 6 février 2023.

MAROC

L’enjeu de l’héritage pour les femmes

Au Maroc, les femmes héritent de la moitié des hommes : c’est la loi de la ta’sib, inscrite dans le Code de la famille (2004). Pourtant, cette règle entre en contradiction avec la Constitution du Maroc de 2011 dans laquelle l’égalité entre les sexes est inscrite, et avec les conventions internationales récemment ratifiées par le pays. Pourquoi le tabou persiste-t-il ?

Le ta’sib signifie l’héritage par agnation, c’est-à-dire d’hommes en hommes. Si un parent meurt et qu’il n’a que des filles, alors ce seront des frères, cousins ou hommes de la famille éloignée qui se partageront son héritage. Selon les organisations féministes, non seulement cette loi contredit le principe d’égalité entre les sexes, mais il amplifie également le phénomène de pauvreté genrée, les femmes étant largement plus dans des situations de précarité économique que les hommes.

Fin février, le Parti de la justice et du développement (PJD, parti islamo-conservateur), a publié un avis jugeant de “développement périlleux” et de “menace pour la stabilité nationale” l’évolution du ta’sib. Quelques jours plus tard, un groupe de travail a publié un document progressiste nommé “Libertés fondamentales”, dans lequel il est conseillé de faire avancer le droit successoral marocain vers une meilleure répartition entre les femmes et les hommes, mais aussi une reconnaissance des conjoints non musulmans, jusque là exclus de la possibilité de recevoir un héritage.

L’inégale répartition de l’héritage puise son origine dans une organisation ancienne de la situation marocaine, où l’homme recevait l’ensemble de l’héritage sur le motif qu’il était le seul en charge du foyer. Depuis, les mentalités et les structures familiales ont évolué ; d’ailleurs, 16.7% des foyers marocains ont actuellement à leur tête des femmes. D’autre part, le ta’sib n’a pas de fondement coranique : aucune ligne du Coran ne dicte une répartition genrée de l’héritage, et l’exclusion des femmes dans cette répartition. C’est bien dans le fiqh islamique (jurisprudence islamique) qu’il puise ses origines, c’est-à-dire dans l’interprétation temporelle des règles de la charia.

Bien que cette loi soit élevée au rang de principe et comme fondement de l’ensemble de la famille traditionnelle telle qu’imaginée par le pouvoir en place, un certain nombre de familles contournent cette loi pour protéger leurs filles. Par exemple, les familles peuvent procéder à des ventes fictives, à des donations ou rédiger des des testaments pour moduler la règle. Selon une étude de la chercheuse Kholoud Milani, 70.5% des donations sont faites au profit des femmes contre 29.5% au profit des hommes, “des chiffres très révélateurs du malaise social et qui confirment que la société contourne la loi pour protéger les femmes”.

Pour dépasser le tabou, une volonté politique forte est nécessaire. Peut-être est-ce le chemin pris par le roi Mohammad VI, qui, depuis l’année dernière, a ouvert la voie à une révision du Code de la famille.

Courrier International, « Au Maroc, l’inégalité dans l’héritage, un des derniers tabous des droits des femmes », 9 mai 2023.

Femmes du Maroc, « L’héritage, le débat tabou », 27 mars 2023.

UNION EUROPEENNE

Les eurdéputé·es votent l’adhésion à la Convention d’Istanbul

Ce mercredi 10 mai, le Parlement européen a voté en faveur de l’adhésion de l’Union Européenne à la Convention d’Istanbul. Ce vote devrait faire pression sur les pays de l’UE qui ne l’ont pas encore ratifiée afin de se donner les moyens de lutter efficacement contre les violences à l’égard des femmes.

Adoptée en 2011 et entrée en vigueur en 2014, la Convention d’Istanbul est un traité international né au Conseil de l’Europe pour fixer des normes juridiquement contraignantes afin de prévenir et lutter contre les violences envers les femmes. Elle oblige les pays l’ayant ratifiée à adopter une législation réprimant la violence à l’égard des femmes (notamment la violence psychologique, le stalking, la violence physique et sexuelle, le mariage force, les mutilations génitales, le harcèlement sexuel…). C’est le premier instrument juridiquement contraignant à lutter contre les violences faites aux femmes au niveau pan-européen.

L’UE a signé la Convention en 2017 mais la ratification s’est confrontée aux dissensions des Etats-membres. Certains Etats étaient notamment réticents à la définition du “genre” telle que définie par la Convention. De toute évidence, ces pays illustrent également une volonté politique faible pour faire de l’égalité entre les sexes et les droits des femmes une priorité nationale. 6 pays, la Bulgarie, la Tchéquie, la Hongrie, la Lettonie, la Lituanie et la Slovaquie ont refusé de ratifier le texte. La Pologne a annoncé son souhait de s’en retirer.

Grâce à un avis de la Cour de Justice de l’Union Européenne (CJUE) d’octobre 2021, l’UE n’a pas besoin du consensus de l’ensemble des Etats-membres pour ratifier la Convention d’Istanbul. En raison du partage de compétence entre l’Union Européenne et les pays membres, la portée de cette adhésion devrait se restreindre aux dispositions relatives à la coopération judiciaire en matière pénale et à l’asile. Cependant, sur les plans symbolique et politique, ce vote met la pression sur les pays précédemment cités pour ratifier au plus vite la Convention. Ce vote s’inscrit dans la présidence suédoise du Conseil de l’UE qui avait fait de la ratification de la Convention une priorité de son mandat.

Euractiv, « Droits des femmes : les eurodéputés votent sur l’adhésion à la Convention d’Istanbul »

Jeudi 11 mai dernier, Clarisse Agbegnenou a remporté la médaille d’or aux championnats de judo -63 kilos pour la 6ème fois dans sa carrière.

C’est une grande victoire pour la judoka tricolore, qui a donné naissance à un enfant il y a à peine 11 mois.

Au-delà de ses exploits sur le tatami, Clarisse Agbegnenou est également investie pour une meilleure mixité dans le sport et une plus grande représentation des femmes dans le sport de haut niveau.

Elle partage régulièrement aux journalistes sa perception du sexisme dans la société, sexisme qu’elle a notamment remarqué très jeune, au moment de choisir un sport. Elle raconte avoir été incitée aux sports collectifs, à la danse ou à la gym, considérés comme plus « adaptés » pour les filles. Après avoir revendiqué son choix de faire du judo, elle a été confrontée à d’autres enjeux : le stress du kimono blanc lorsqu’elle a eu ses règles, le regard des autres face à une femme musclée…

Aujourd’hui, Clarisse Agbegnenou fait partie des championnes engagées. Elle a dénoncé le sexisme persistant dans le sport et le manque de prise en compte de l’expérience des femmes en posant torse nu à la une du journal l’Equipe. Ce dernier titre « Parfois, on oublie qu’on a des seins. Douloureux, encombrants, mal protégés et parfois source de polémique, les seins sont-ils les ennemis du sport de haut niveau ? Les championnes répondent ». Elle est également ambassadrice de la marque de lingerie menstruelle Réjane et lutte pour briser le tabou sur les règles au sein du sport de haut niveau. Autre exemple notable, Clarisse Agbegnenou fait parti des « 109 Marianne » qui ont rédigé une lettre pour mille petites filles nées le 8 mars 2021 pour la campagne ‘1000 possibles’. Elle conclut sa lettre par les propos suivants :

« Tant de commentaires désagréables et négatifs, et je me dois de te dire que dans ta vie, certains t’empêcheront d’exploiter tout ton potentiel, et chercheront n’importe quelle excuse pour critiquer ta réussite ou même t’imposer une pseudo norme, simplement parce que tu es une femme.

Ouest France, « La judokate Clarisse Agbegnenou combat aussi les stéréotypes sexistes », 13 octobre 2021.

Lorsque Hélène Arden a lu La Tresse de Laetitia Colombani, elle l’a de suite imaginé sur une scène de théâtre. Elle a appelé les éditions Grasset, qui lui ont demandé un CV. Persuadée qu’envoyer un CV la desservirait dans la mise en œuvre de ce projet, elle a préféré écrire directement à l’auteure. Quelques jours plus tard, Laetitia Colombani lui répond et lui donne son autorisation pour adapter son roman au théâtre.

Hélène Arden a choisi de rester fidèle à l’histoire, aux découpages, au texte. Alors, que ce soit dans le roman ou au théâtre, on découvre le destin croisé de trois femmes ; Smita en Inde, Giulia en Sicile et Sarah au Canada. Les destins de ces trois femmes se tressent dans un élan de liberté.

La particularité de la mise en scène d’Hélène Arden (accompagnée de Valéry Rodriguez) est qu’elle est seule sur scène pour incarner trois femmes, sur trois continents différents, trois réalités bien distinctes.

On comprend sans aucune difficulté de quel personnage il s’agit grâce au jeu d’actrice époustouflant d’Hélène Arden. Les lumières rendent service à la compréhension de la pièce et donnent de la texture à la mise en scène sobre, volontairement vide.

Cette pièce d’une heure traite de violences économiques, d’injustices sociales, du corps malade, mais aussi, d’histoire d’amour, de liberté, de liens familiaux et du pouvoir de la spiritualité, de la sororité et de liberté. A voir à la Comédie Bastille jusqu’à fin juin.